在国家自然科学基金(52272224、51902188)等项目资助下,材料科学与工程学院教授王儒涛、尹龙卫率领课题组持续攻关,在全固态锂电池铁硒化物正极材料研究方面取得新进展。相关研究成果以“Decoding Multi-Electron Redox Pathways in Carbon-Free Iron Selenide Cathodes: Enabling Energy-Dense All-Solid-State Lithium Batteries Across Extreme Temperatures”为题,在线发表于材料科学领域国际知名期刊Advanced Materials(影响因子:26.8)(https://doi.org/10.1002/adma.202511693)。李庆誉为本文第一作者,王儒涛教授和山东省第一医科大学孙元伟教授、国网江苏省电力有限公司研究院肖鹏博士为共同通讯作者,山东大学为论文第一完成单位和通讯单位。

全固态锂电池因其高能量密度和高安全性等优势备受关注,但传统插层正极材料存在比容量低、成本高及安全隐患等问题,制约其进一步发展。开发资源丰富、成本低廉的Fe基正极材料是解决上述问题的有效途径之一。与聚阴离子型Fe基材料相比,Fe基转换型电极材料在构建高比能电池方面更具潜力。然而,此类材料(铁硫化物、铁氟化物)通常离子/电子电导率低,需添加大量电解质和导电碳,导致界面不稳定和能量密度显著降低。相比之下,铁硒化物因其独特的物化特性,理论上更具应用前景,但其在固态电池中的工作机制等基础科学问题尚不清晰。

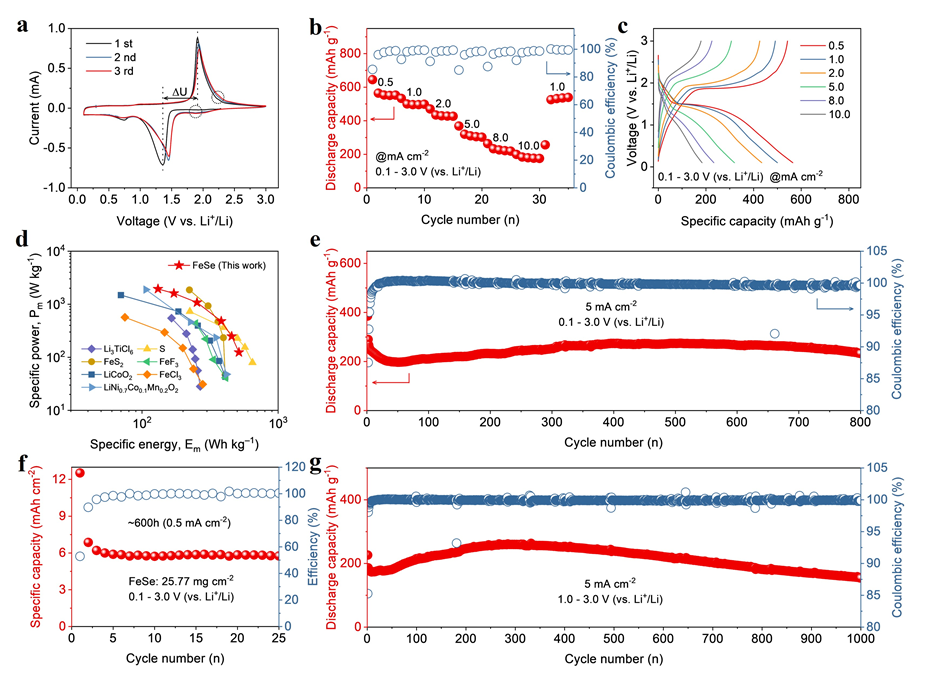

图1 LiIn | SSE | FeSe电池在30 ℃下的电化学性能

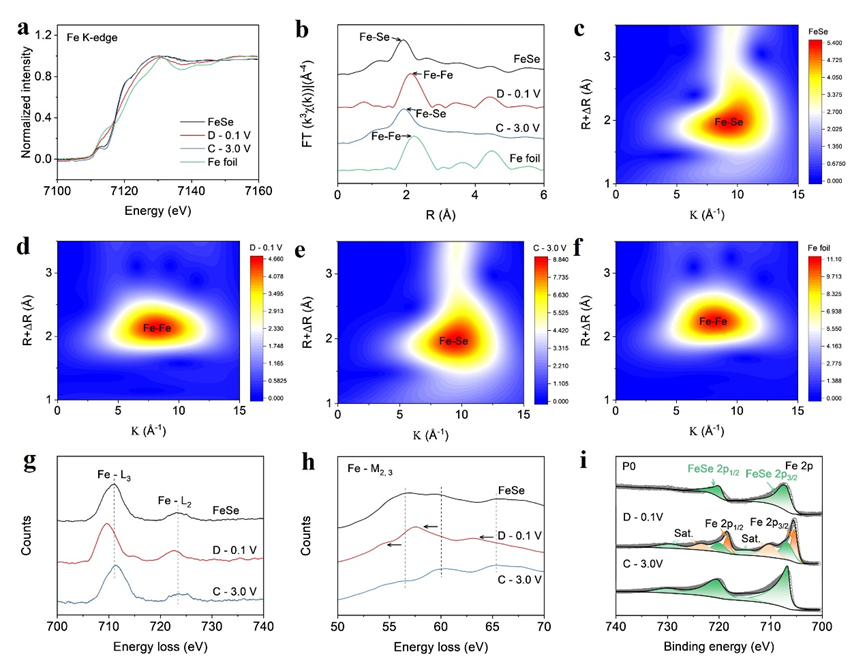

针对这一难题,研究团队首次将α-FeSe正极材料成功应用于硫化物基全固态锂电池体系并深入开展相关研究工作。研究发现,α-FeSe可通过Fe2+/Fe0氧化还原反应稳定工作,复合正极中活性材料占比可高达80%以上,且无需添加任何导电碳。该材料表现出快速的锂离子/电子传输特性、较小的体积变化,使得电池展现出高可逆容量(564.6 mAh g−1)、长循环寿命(800次循环后容量保持率80.3%)、高面负载(~26 mg cm-2)以及超宽的工作温度范围(-20–150℃)。研究团队通过一系列先进的表征技术,如X射线吸收光谱、电子能量损失谱、高分辨透射电镜等,深入揭示了FeSe正极在充放电过程中的结构演变、相变过程及其与固态电解质的界面反应机制。研究进一步发现,在充放电过程中FeSe除了与Fe、Li2Se之间存在相转变外,长循环或高温还会诱导硫化物电解质分解,触发S/S2-参与氧化还原反应,形成双重反应机制,从而赋予电池超长循环性能(60℃下循环6000次)和超高比容量(120℃时达956 mAh g−1)。基于该正极制备的全固态锂电池实现了极高的重量/体积能量密度(30℃时为515.3 Wh kg−1/1874.6 Wh L−1;120℃时达1568 Wh kg−1/8310 Wh L−1),展现出巨大的应用潜力。

图2 充放电过程中电极活性元素电化学行为探究

该研究结果为开发高性能、宽温域运行的全固态锂电池提供了新的正极材料体系选择和重要的理论依据,对推动下一代高能量密度储能技术的发展具有重要意义。

该论文全程得到材料学院先进能源材料实验室尹龙卫教授的指导以及实验室全体成员大力支持。本工作得到国家自然科学基金青年/面上项目、山东大学齐鲁青年学者计划、山东大学先进材料测试与制造公共平台的支持。